Das Gotteshaus des alten Frauenklosters

Kirche St. Blasien in Klein-Wien

Frauenklosterkirche

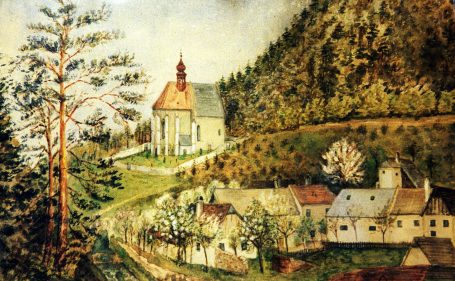

Die Kirche St. Blasien in Klein-Wien wurde von Bischof Altmann (+1091) als Gotteshaus des Frauenklosters des Doppelstifts Göttweig gegründet. Altmann und seine Freunde Erzbischof Gebhard von Salzburg und Bischof Adalbero waren im Investiturstreit Unterstützer des Gegenkönigs Rudolf von Schwaben, dessen Hauskloster St. Blasien im Schwarzwald war. Der erste Benediktinerabt von Göttweig war Hartmann, ehemals Prior in St. Blasien.

Die Kirche ist genau auf den Sonnenaufgang am 10. Juni ausgerichtet. Die romanische Kirche war mit Fresken geschmückt, wie 2004 gefundene Bruchstücke beweisen.

Heiliger Blasius

Blasius, der Bischof seiner Heimatstadt Sebaste (heute Sivas, 400 km östlich von Ankara), wo er vermutlich als Märtyrer starb (308-320?), wurde im Osten bereits im 6. Jahrhundert als Patron des Viehs verehrt, im Westen ab dem 9. Jahrhundert u. a. als Patron der Ärzte und Wollweber, im deutschen Sprachgebiet auch der Blasmusikanten. Ab dem 14. Jhdt. galt er als einer der 14 Nothelfer.

Altarraum der Blasius-Kirche

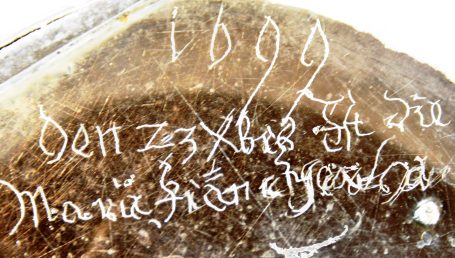

Der Hochaltar wurde 1610/1611 von Kilian Fuchs ,Bürger und Baumeister zu Krems' geschaffen, das Bild von Hans Kölbl gemalt.

Das Altarbild, zuletzt 1990 von Prof. Josef Swoboda restauriert. Es zeigt Christus am Kreuz, darunter Maria, Johannes, Magdalena, Mönchsvater Benedikt (mit Giftbecher) und Bischof Blasius (mit Marterwerkzeug). Die Weihe des Altars erfolgte am 10. August 1613 durch den Weihbischof Alphons de Requesens. Zwei Seitenaltäre mit seitlichen Säulen, Bild und Oberbild. Die Kanzel als poligonalem Korb mit eingeschwungenem Fuß von Georg Monschein 1794.

St. Blasien in Klein-Wien

St. Blasien im Schwarzwald

Blick vom Chor

Filialkirche am Hang des Waxenberges

Frauenkloster

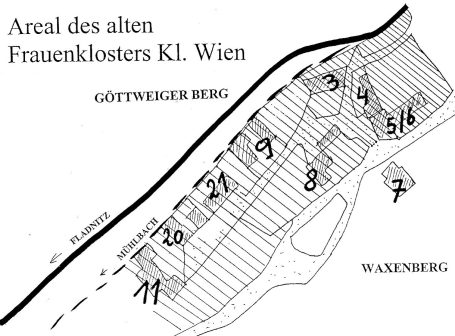

Kirche und Frauenkloster werden in der Vita Altmanni um 1135 als siebente Göttweiger Kirche genannt, die am Fuß des Berges steht an einem kleinen Bach, wo sich das Haus der Schwestern befindet. Der Göttweiger Frauenkonvent war im 12. Jhdt. so groß wie der Männerkonvent. In der zweiten Hälfte des 13. Jhdts. wurde das Frauenkloster aus Einsparungsgründen auf den Berg verlegt und bestand dort bis 1557. Seine Gebäude dienten später als Spitalhof. Nach Ende des Frauenklosters wurde das Klosterobjekt geteilt - daraus entstand das Dorf Klein-Wien.

Herzogin Gerbirg

Herzogin Gerbirg, die Enkelin Ernst des Tapferen (1055 bis 1075 Markgraf von Österreich ), war die bedeutendste Nonne und Stifterin des Frauenklosters. Sie war Tochter von Markgraf Leopold II. und seiner Frau Ida und wurde um 1080 geboren. Nach dem Tod ihres Gatten Herzog Borivoj II. tritt sie in das Kloster ein und bestiftet es mit ihrem Heiratsgut, dem Gut Oberranna so reichlich, dass dessen Existenz durch Jahrhunderte gesichert blieb. Gerbirg starb am 10. Mai 1142 und wurde wohl in der hiesigen Kirche begraben. Das Grab wurde aber vermutlich beim gotischen Neubau zerstört.

Frau Ava

Frau Ava, die erste Dichterin in deutscher Sprache, wird mit der Inklusin Ava gleichgesetzt, die am 7. Februar 1127 gestorben ist. Es wird vermutet, dass Frau Ava beim Frauenkloster St. Blasien gelebt hat. Ein mittelalterliches Gebäude erhielt den Namen „Ava-Turm". Frau Ava könnte aber auch auf dem Göttweiger Berg gelebt haben, eo es in ihrer Zeit an der Kirche St. Georg auch Behausungen von Inklusinnen gab.

Die 2002 gegründete Ava Gesellschaft für Literatur verleiht im Zwei-Jahres-Rhythmus den „Frau Ava-Literaturpreis" an Autorinnen.

Bauphasen

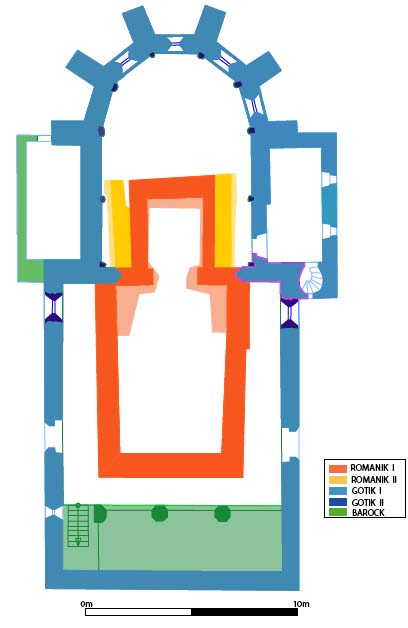

Jasmin Wagner und Paul Mitchell leiteten im Jahr 2004 die archäologischen Grabungen in der Kirche und diese erbrachten Hinweise auf insgesamt 8 Bauphasen:

- 1. Gründung - vor 1130 > Chorquadrat, Unterbau des Triumphbogens sowie die Schultern und die Mauern des Langhauses.

- 2. Romanische Bauphase ab 1130 - 1300) > An die nördliche und südliche Chormauer wurden Duplierungsmauer angefügt die mit einer Aufstockung des Chors in Verbindung zu bringen sind.

- 3. Bauphase (1300 - 1350) > In dieser Zeit wurde die romanische Kirche abgerissen und rund um diese der gotische Neubau errichtet (um 1301 Ablassverkauf - ein möglicher Beweis für den Geldbedarf der Bautätigkeit). Aus dieser Zeit stammen auch die meisten Keramikfunde.

- 4. Bauphase (Mitte des 15. Jhdts.) > Nach neuesten Befunden nur der Einzug eines neuen Chorgewölbes und die Freskierung im Langhaus (Jasmin Wagner).

- 5. Bauphase (1. Hälfte des 16. Jhdts.) > Nur wenige bauliche Aktivitäten archäologisch nachweisbar.

- 6/7. Bauphase (Barockzeit) > Pfostengruben für das Gerüst des Deckenumbaus im Jahr 1733 gefunden.

- 8. Bauphase > Keine Scherbenfunde

Wallfahrtskirche, Wunderberichte und Blasius-Brot

Im 18. Jhdt. sind Zwischenaufenthalte von Mariazell-Pilgern aus Krems. Langenlois und Retz belegt. Auch Gläubige aus Tiefenfucha und Oberfucha pilgerten hierher.

Besonders Prior Pater Gregor Schenggl (1716-1750) förderte den Blasius-Kult und steigerte das Fest von Jahr zu Jahr. Neben der Weihe von Brot, Wein, Kerzen, Brot und Speck wurden geweihtes Brot und Geldspenden an Arme und Jugendliche verteilt. Seit 1725 führte er ein Mirakelbuch, worin die wichtigsten Vorkommnisse verzeichnet wurden. Darin sind auch Gebetserhörungen verzeichnet, die oftmals mit dem Genuss des geweihten „Blasius-Brotes" in Verbindung gebracht wurden.

1984 kam es zur Wiederbelebung des 1779 eingestellten Brauches der Brotverteilung, die Erteilung des Blasius-Segens am 3. Februar ist nie unterbrochen worden.

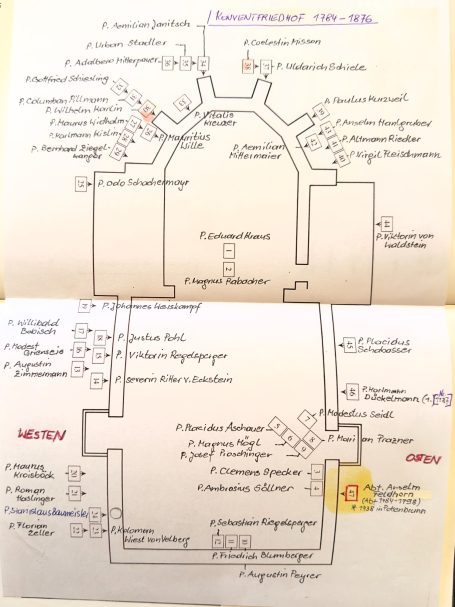

Friedhof

Von 1784 bis 1876 war der Friedhof auch Göttweiger Konventfriedhof. Der aus Pottenbrunn stammende Anselm Feldhorn (+1798) ist der einzige Abt, der hier begraben liegt. Bestattet sind hier auch Ordensfrauen der Englischen Fräulein (der Orden besaß in dieser Zeit eine Niederlassung in Klein-Wien), sowie auf dem Weg nach Mariazell verstorbene Pilger aus Krems, Rehberg und mindestens sechs aus Böhmen und Mähren.

Der Großteil der heutigen steinernen Friedhofsmauer wurde 1783 errichtet. Eine Erweiterung Richtung Paudorf erfolgte 1949/1950.

Beim Friedhofsausgang steht seit 1963 ein Kreuz, welches zuvor an der Paudorfer Straßenkreuzung Ortsstraße x L 100 stand.

Das Kriegerdenkmal wurde 1926 von J. Meixner geschaffen, das Totengräberhaus stammt aus dem Jahr 1787.

Verwaltung:

Mit 1. Dezember 2021 hat Stift Göttweig die Verwaltung des Friedhofs Klein-Wien selbst übernommen.

Tel.: 02732-85581 330

Mail >>> friedhof@stiftgoettweig.at

Grabungen 2003/2004

Bei der Innenrenovierung wurden die Fundamente des romanischen Vorgängerbaus der Kirche aus der Zeit von Bischof Altmann (+1091) entdeckt. Als Ausgrabungsleiter wirkten Mag. Jasmin Wagner und Paul Mitchell. In der Folge wurden geführte öffentliche Besichtigungen der Baustelle durchgeführt.

Im Jahr 2005 erfolgte die Freilegung der schon 1989 entdeckten Fresken an der Nordseite des Kirchenschiffs. Das Freskenband „Jesus und die 12 Apostel" stammt aus der Zeit um 1435.

Neuweihe 2005

Die Neueröffnung und Kirchweihe am 10. April 2005 wurde zu einem Fest der Superlative. Weihe durch Abt Clemens Lashofer, Eröffnung durch Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll. Unter den Festgästen auch der Bürgermeister der Stadt Wien, Dr. Michael Häupl. Die Musikkapelle Paudorf und ein Sängerquartett sorgten für den musikalischen Rahmen. 350 Gläubige kamen zum Fest.

23. Oktober 2011

Der Linzer Altbischof Dr. Maximilian von Aichern weiht den neuen Altar von St. Blasien, der vom Paudorfer Künstler Leo Pfisterer geschaffen wurde. Der Weihe folgte ein umfangreiches Nachprogramm mit Erklärung des neuen Altars.

23. Dezember 2012

Die restaurierte Orgel (von 1737) und die gotische Madonna (um 1525) wurden von Abt Columban Luser geweiht.

Wahre „Dachboden-Geschichte"

Nachdem das Stift Göttweig 1939 der Stadt Krems übergeben wurde und der Konvent mit Abt Hartmann Strohsacker nach Unternalb ins Exil gehen musste, hatte im Jahr 1940 auch der Pfarrer P. Benedikt Ramoser seine Wohnung im Stift zu verlassen. Er übersiedelte nach Klein-Wien in die Niederlassung der Englischen Fräulein. In der Kirche St. Blasien feierte er jeden zweiten Sonntag eine hl. Messe. Die Kirche wurde wieder wie im 16./17. Jahrhundert Ersatz für die Kirche am Berg, eine Quasi-Pfarrkirche.

Als im Mai 1945 russische Soldaten nach Klein-Wien kamen, versteckte P. Benedikt vier Frauen und drei Kinder

für drei Wochen auf dem Dachboden der Kirche St. Blasien, wo Fledermäuse ihre Mitbewohner waren.

Er versorgte die Versteckten mit Lebensmitteln, die von einer älteren Dame im Ort zubereitet worden waren.

Der Rucksack ist noch in der Ausstellungsvitrine in der Kirche zu sehen. Mit diesem hat der Pater auch Kirchenschätze aus dem von den Nazis bestzten Stift gerettet. Den Donauwaschgold-Kelch brachte er damit zum Bäckermeister Franz Wesely in Höbenbach, wo er - eingemauert in einen aufgelassenen Backofen - den Krieg überstand.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen

Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.